水のコラム

混合栓の仕組みとトラブル対処法|水とお湯が出る蛇口の知識から修理まで

キッチンや洗面所、お風呂場で毎日使っている蛇口から、水とお湯が自在に出せる便利な設備が混合栓です。一つの蛇口で温度調節ができる混合栓は現代の住宅では標準的な設備となっていますが、その分内部構造が複雑で、トラブルも起きやすい傾向にあります。本記事では混合栓の基本的な仕組みから、故障の原因、対処方法まで詳しく解説します。

混合栓とは?水とお湯が一つの蛇口から出る仕組み

混合栓は、水道管と給湯管の両方から供給される水とお湯を、蛇口内部で混ぜ合わせることで、希望の温度の湯水を作り出す水栓金具です。従来の単水栓と比べて格段に使いやすく、現在では住宅で使用される水栓の主流となっています。

単水栓との違いと混合栓のメリット

単水栓は水かお湯のどちらか一方しか出せない蛇口で、昔ながらの住宅や屋外の水道によく見られます。これに対して混合栓は、一つの蛇口から水とお湯の両方を出すことができ、レバーやハンドルの操作で温度と水量を同時に調節できます。

混合栓の最大のメリットは、温度調節の手軽さにあります。料理中に手が汚れていても、レバーを肘で動かすだけで水を出せるシングルレバー混合栓は特に便利です。サーモスタット機能付きの混合栓なら、設定温度を一定に保つことができ、急な温度変化による火傷のリスクも軽減されます。

ただし、内部構造が複雑になる分、単水栓よりも故障のリスクは高くなります。定期的なメンテナンスと適切な使用方法を心がけることが大切です。

混合栓の基本的な仕組み

混合栓の内部では、水道管から供給される水と、給湯器を経由して供給されるお湯が、それぞれ別の経路を通って蛇口内部に入ります。この2つの流路は、バルブカートリッジと呼ばれる部品で制御されており、レバーやハンドルを操作することで、水とお湯の混合比率を変えることができます。

シングルレバー混合栓の場合、レバーを上下に動かすと水量が変わり、左右に動かすと温度が変わる仕組みになっています。レバーを右に倒すと水の割合が増えて冷たくなり、左に倒すとお湯の割合が増えて温かくなります。

この温度調節を可能にしているのが、内部のカートリッジに組み込まれたセラミックディスクやボール弁です。これらの部品が精密に動くことで、水とお湯の流量を細かく調整しています。

混合栓には3つのタイプがある

混合栓は大きく分けて3つのタイプがあり、それぞれに特徴があります。

2ハンドル混合栓は、水用とお湯用の2つのハンドルが独立している従来型の混合栓です。それぞれのハンドルを回して水量を調節し、両方のバランスで温度を決めます。構造がシンプルで修理しやすいのが特徴ですが、温度調節に両手が必要で使いやすい温度の微調整に手間がかかるため、最近では新築住宅での採用は減少傾向にあります。

シングルレバー混合栓は、一つのレバーで水量と温度を同時に調節できる現在の主流タイプです。片手で操作でき温度調整も簡単な利便性の高さから、キッチンや洗面所で広く採用されています。

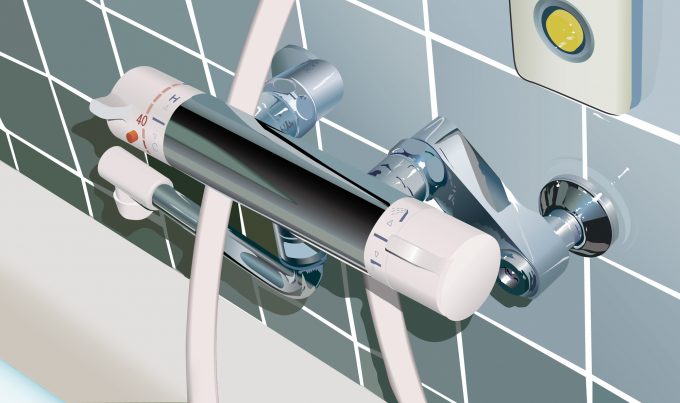

サーモスタット混合栓は、設定した温度を自動的に保つ機能を持つ高機能タイプです。主に浴室のシャワーで使用され、給湯器の温度変化や水圧変動があっても、一定の温度を維持できます。

混合栓が故障しやすい4つの原因

混合栓は便利な反面、内部構造が複雑なため、単水栓と比べて故障が起きやすい傾向があります。主な故障原因を理解しておくことで、予防や早期発見につながります。

パッキンやカートリッジの経年劣化

混合栓の内部には、水漏れを防ぐためのゴムパッキンやOリングが各所に使用されています。これらの部品は、毎日の開閉操作による摩擦や、水道水に含まれる塩素の影響で徐々に劣化していきます。

一般的にパッキンの寿命は約10年とされており、この期間を過ぎると弾力性が失われ、ひび割れや変形が生じます。劣化したパッキンは水を完全に止めることができなくなり、ポタポタと水漏れが始まります。

シングルレバー混合栓の心臓部であるカートリッジも、同様に経年劣化します。カートリッジ内部のセラミックディスクが摩耗すると、水とお湯の混合比率が狂い、温度調節がうまくできなくなります。

フィルターの汚れや水垢の蓄積

混合栓の吐水口には、水道水中のゴミや錆を除去するためのフィルター(ストレーナー)が取り付けられています。このフィルターは定期的な清掃が必要ですが、多くの家庭で見落とされがちな部分です。

長期間清掃を怠ると、フィルターに水垢やカルキ、細かいゴミが蓄積し、水の通り道を塞いでしまいます。初期段階では水圧が弱くなる程度ですが、完全につまると水が全く出なくなることもあります。

特に硬水地域では、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル分が結晶化しやすく、フィルターだけでなく内部の細かい水路にも付着します。

止水栓の閉め忘れと水圧バランスの崩れ

意外に多いトラブルの原因が、止水栓の操作ミスです。掃除や点検の際に閉めた止水栓を開け忘れると、当然ながら水が出なくなります。

また、止水栓の開度が適切でないと、水とお湯の水圧バランスが崩れ、温度調節に支障をきたします。水側の止水栓が半開きの状態だと、お湯の勢いが強くなりすぎて、レバーを水側に倒しても熱いお湯が出続けることがあります。

給湯器の設定温度が60度以上の高温設定になっている場合も、混合栓での温度調節が難しくなります。

グリス切れと洗剤による劣化

混合栓のレバーやハンドルの可動部には、スムーズな動きを保つためのグリス(潤滑油)が塗布されています。このグリスは時間とともに減少し、特に使用頻度の高い箇所では早期に枯渇します。

グリスが切れると、レバーの動きが重くなったり、特定の位置で引っかかったりするようになります。この状態で無理に操作を続けると、内部の金属部品同士が直接擦れ合い、摩耗が加速します。

また、研磨剤入りのクレンザーや強力な洗剤が内部に入り込むと、グリスを洗い流してしまいます。洗剤成分がパッキンに付着すると、ゴムの劣化を早める原因にもなります。

混合栓で起こりやすいトラブル

混合栓のトラブルは、初期段階で適切に対処すれば簡単に解決できることも多いですが、放置すると深刻な被害につながることもあります。

水が出ない・水圧が弱い

朝起きて蛇口をひねっても水が出ない、あるいはチョロチョロとしか出ないというトラブルは、混合栓の代表的な不具合です。

まず確認すべきは止水栓の状態です。前日に掃除や点検をした後であれば、止水栓を開け忘れている可能性が高いです。シンク下や洗面台下の止水栓を確認し、時計回りに回して全開にしてみましょう。

それでも改善しない場合は、吐水口のフィルター詰まりを疑います。フィルターは吐水口の先端部分をひねって外すことができ、中の網状フィルターを歯ブラシなどで洗浄すれば、多くの場合水圧は回復します。

水漏れの発生箇所と原因

混合栓からの水漏れは、発生箇所によって原因が異なります。最も多いのは、レバーやハンドルをしっかり閉めても吐水口からポタポタと水が垂れる症状です。

レバーの根元から水が染み出てくる場合は、レバー下のOリングやパッキンの劣化が疑われます。シングルレバー混合栓では、カートリッジ上部のパッキンが摩耗すると、レバー操作時に水が漏れ出すようになります。

蛇口本体とシンクや壁の接合部からの水漏れは、取り付け部のパッキン劣化や、ナットの緩みが原因です。長年の使用で少しずつナットが緩み、隙間から水が漏れ始めることがあります。

お湯の温度が調整できない

レバーを左右に動かしても温度が変わらない、あるいは急に熱くなったり冷たくなったりする症状は、混合栓の機能に直接関わる重要な不具合です。

シングルレバー混合栓の場合、内部のカートリッジが劣化すると、水とお湯の混合比率を正確に制御できなくなります。サーモスタット混合栓では、温度調節を担うサーモスタットカートリッジの故障が主な原因です。

給湯器側の問題も考えられるため、給湯器の温度設定も同時に確認することが必要です。

放置による二次被害のリスク

混合栓のトラブルを放置すると、単なる不便さを超えて、住宅全体に深刻な被害をもたらす可能性があります。

水漏れを放置した場合、まず水道料金の増加という経済的な損失が発生します。ポタポタ程度の水漏れでも、1ヶ月で100リットル以上の水が無駄になることもあります。

さらに深刻なのは、建材への影響です。シンク下への継続的な水漏れは、キャビネットの木材やその下の床を腐らせ、カビの発生原因となります。マンションの場合、階下への漏水被害という重大な問題に発展する可能性もあります。

早期の対処なら少額で済む修理が、放置により数万円の出費になることも珍しくありません。

自分でできる混合栓の修理方法の手順

混合栓の軽微なトラブルは、適切な知識と工具があれば自分で修理することも可能です。ただし、安全を最優先に、無理のない範囲で作業を行うことが大切です。

修理前の準備|必ず止水栓を閉めてから作業開始

混合栓の修理で最も重要なのは、作業前の止水です。これを怠ると、作業中に水が噴き出して大惨事になる可能性があります。

止水栓は、キッチンや洗面台の場合はシンク下の収納内にあることが多く、ハンドル式またはマイナス溝式になっています。浴室の場合は、給湯器の近くや浴室の点検口内に止水栓があります。

見つからない場合は、家全体の元栓を閉める必要があります。戸建ての場合は屋外の水道メーター付近、マンションの場合は玄関横のパイプスペース内にあることが一般的です。

止水栓を閉めたら、必ず蛇口を開いて水が出ないことを確認します。

必要な工具と交換部品|モンキーレンチ・六角レンチ・適合パッキン

混合栓の修理には、適切な工具と交換部品の準備が欠かせません。基本的な工具として、モンキーレンチ、ウォーターポンププライヤー、六角レンチセット、マイナスドライバー、プラスドライバーが必要です。

交換部品については、必ず混合栓のメーカーと型番を確認し、適合する部品を用意します。蛇口本体に型番シールが貼られていることが多いので、これを確認してホームセンターや通販で購入します。

パッキンやOリングは消耗品なので、予備も含めて複数個購入しておくと安心です。

分解から組み立てまでの基本手順|写真を撮りながら作業

実際の修理作業は、分解、部品交換、組み立ての順で進めます。作業前にスマートフォンで各段階の写真を撮っておくと、組み立て時の参考になります。

まず、レバーやハンドルを取り外します。次に、カートリッジやバルブを覆うカバーナットをモンキーレンチで反時計回りに緩めて外します。

古いパッキンやカートリッジを取り出し、新しい部品と交換します。部品の向きや順序を間違えないよう注意が必要です。

組み立ては分解と逆の手順で行い、最後に止水栓を開けて水漏れがないか確認します。

絶対にやってはいけない危険な作業|無理な力での締め付け・不適合部品の使用

DIY修理には限界があり、誤った方法で作業すると被害を拡大させる危険があります。

最も避けるべきは、止水せずに作業を始めることです。固着したナットを無理に回そうとハンマーで叩くなどの乱暴な方法は、本体を破損させる原因となります。

サイズの合わない部品を無理に取り付ける作業も厳禁です。混合栓のタイプ変更や取り付け穴の加工が必要な作業は、専門的な技術と工具が必要なため、DIYでは対応できません。

賃貸住宅にお住まいの場合は、勝手に修理や交換をすることは避け、必ず管理会社や大家さんに相談してから対応しましょう。

高知県内で工具や部品が買えるおすすめのホームセンター

混合栓の修理に必要な工具や部品は、地元のホームセンターで購入できます。高知県内には品揃えの豊富な大型ホームセンターが複数あり、専門知識を持つスタッフからアドバイスを受けることもできます。

DCM御座店

住所:高知県高知市北御座4-6 DCM御座店2階

営業時間:9:00~20:00

高知市内で唯一の大型ホームセンターとして知られ、品揃えが豊富。水道用品コーナーも充実しています。

コーナン高知駅前店

住所:高知県高知市北本町二丁目8-16

営業時間:9:00~21:00

高知駅前という立地の良さと、夜9時までの営業で仕事帰りにも立ち寄りやすい店舗です。 品揃えが豊富で、店員の対応も親切丁寧と評判が高いです。

ホームセンターブリコ 桟橋店

住所:高知県高知市桟橋通5丁目7-7

営業時間:7:00~19:30

早朝7時から営業している地元密着型のホームセンターです。 大型駐車場完備で車でのアクセスも便利です。

ホームセンターマルニ 朝倉店

住所:高知県高知市朝倉東町50-11

営業時間:7:30~19:00

朝7時30分から営業しており、急な部品調達にも対応できる便利な店舗です。 親切で優しいスタッフの対応が評判です。

混合栓のトラブル解決なら「こうち水道職人」へ

混合栓のトラブルが自分で解決できない場合や、専門的な修理が必要な場合は、プロの水道業者に依頼することが最善の選択です。高知県で水まわりのトラブルに迅速対応している「こうち水道職人」は、水道局指定工事店として確かな技術力と信頼性を持つ専門業者です。

24時間365日受付体制を整えており、年末年始やお盆期間中でも変わらずサービスを提供しています。お電話をいただければ、最短30分から1時間程度で現地へ駆けつけ、経験豊富な技術者が的確な診断と修理を行います。

料金体系も明確で、作業前には必ず詳細な見積もりを提示し、お客様が内容と料金に納得された上で作業を開始します。支払い方法も現金だけでなく、クレジットカード、銀行振込、QRコード決済、コンビニ支払いなど多様な方法に対応しており、急な出費でも安心です。

高知県全域をサービスエリアとしており、山間部や離島部も対応可能です。累計数万件以上の修理実績を持ち、最新の技術と豊富な経験で、様々な水まわりのトラブルにも適切に対処します。混合栓の不具合でお困りの際は、ぜひ「こうち水道職人」までお気軽にご相談ください。